品牌客户旅程:企业公关的“第二战场”

文 | 范跃龙 德勤中国品牌市场总监

如果你在企业的公关团队,可能听到隔壁的营销团队不时说起,要管理好全生命周期的“客户旅程”(customer journey),全面深入地engage客户,让品牌投入的回报最大化。那么问题来了,以新闻发布、媒体沟通、声誉管理、危机响应为本职的公关团队,与“客户旅程”有关系吗?参与其中算不算越俎代庖呢?

先说答案:企业公关是一定要赋能品牌客户旅程的,已经有不少优秀公关因此开辟了职业的“第二战场”,否则会让自己和企业都落后于时代。本文尝试对这个问题展开说说。

为何把接触客户当作一场旅程

开头说到engage,这个词源于法语“engager”,原义为“承诺”或“绑定”。在品牌营销中,可以称其为“接触”。接触客户的步骤是连贯的,通过持续互动洞察客户需求,将短暂交易转化为长期价值。从客户视角看,他们被品牌方engage,就是“参与”到品牌价值当中。

一百多年来,营销专家一直想在市场的千变万化中,让企业看清接触客户的机理:品牌应当在哪里接触客户——这是触点(touch point);在这些触点上可以实现什么业务目标;如何将有限的资源陆续投入到重要触点上;每项投入的回报如何评价衡量;哪些事关销售业绩,哪些事关品牌增值。

企业公关也在engage各利益相关方,传播一般面向公众,而主动贡献于客户议题的不多。其实,针对如何更好地接触客户这个问题,公关的知识体系和技能优势就是答案的重要部分。但公关首先要了解“客户旅程”是怎么创建的,才能建立这种自信。

客户旅程不是某位客户的具体行踪,而是品牌到底是怎么影响客户,使其一步步走向信任和购买的。客户关心的是,买到对的东西。他们在看似理性的决策背后,其实下意识地受到了品牌的各种影响和激励。品牌关心的是,客户到底是怎么买的,为什么而买的,搞销售不要守株待兔。所以,客户旅程也被称为“购买者旅程”(Buyers Journey)。其中的关键,是engage客户的步骤。

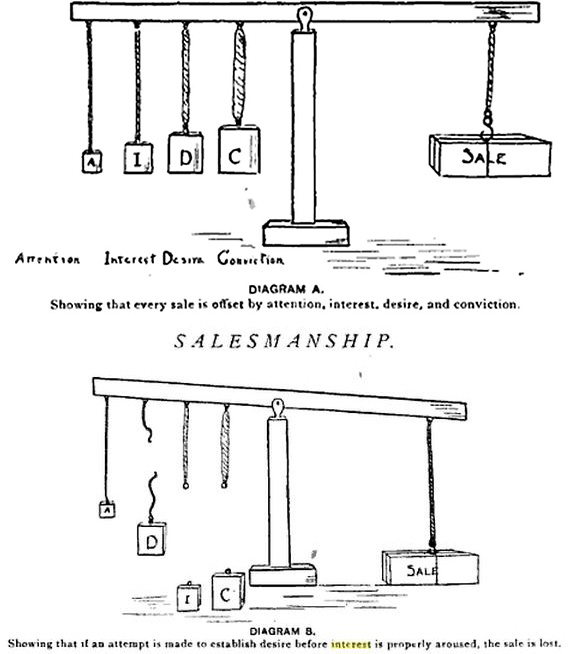

1898年,广告业先驱Elias St. Elmo Lewis(1872–1948)首次提出,成功的销售是由平衡掌握客户的Attention(注意)、Interest(兴趣)、Desire(欲望)、Conviction(确信)四大步骤依次构成的。他类比杠杆配重原理所示,假如销售人员接触客户的步骤颠倒,则会失去客户,导致销售失败(见下图)。1904年,Frank H. Dukesmith将其通俗地改进为AIDA:Awareness(认知)、Interest(兴趣)、Desire(欲望)和Action(行动)。这就是多步销售流程基本理念的开端,帮助企业将客户购买过程视为一条有序的路径,而不是随机变化的单一行动。

时至今日,销售人员仍遵循着AIDA概念,适时进行调整和变化,规划在不同阶段接触客户的策略,促使客户完成从心动到行动的“旅程”。

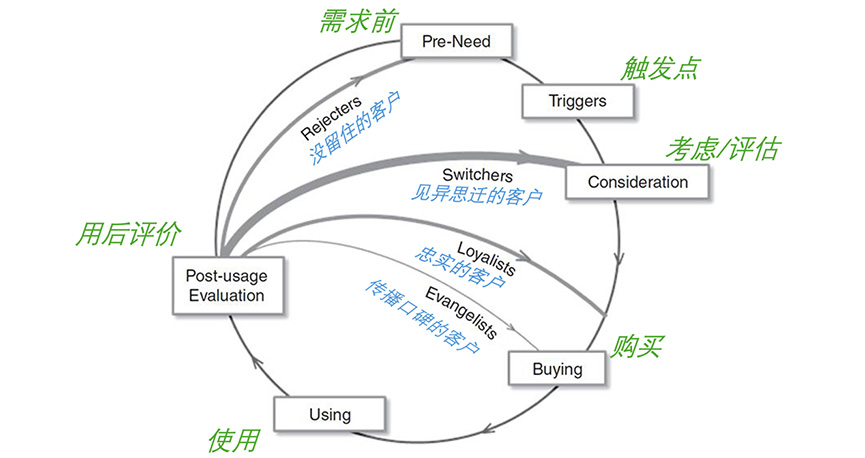

客户忠实于一个品牌的时间越长,对这个品牌贡献的有形与无形价值也就越大。所以麦肯锡曾对AIDA模型进行升级发展,以闭环图示反映出数字时代品牌营销的现实情况。很显然,客户旅程不是线性的,而是“客户终身都在评估一个品牌”的无限循环,可以说是“客户生命周期旅程”。

特别要注意的是,客户在购买使用后的评价阶段,会分流进入不同路径:一些客户“用脚投票”重新变为路人;大多数并未走远,但不断受到别的诱惑,重新回到考虑(consideration)阶段,而另一些客户则迅速进入忠诚(loyalty)阶段,甚至帮助品牌传播口碑(见下图)。

客户在哪些关键路径上遇到了困难?如何帮客户消除摩擦?客户旅程可以帮我们观察问题,并把资源投入到相匹配的旅程阶段上。

把整个循环闭环摊平,就得到一个分工明晰、绩效导向的任务单,可以用来具体指导营销团队的资源投入、目标设定与效果评估。

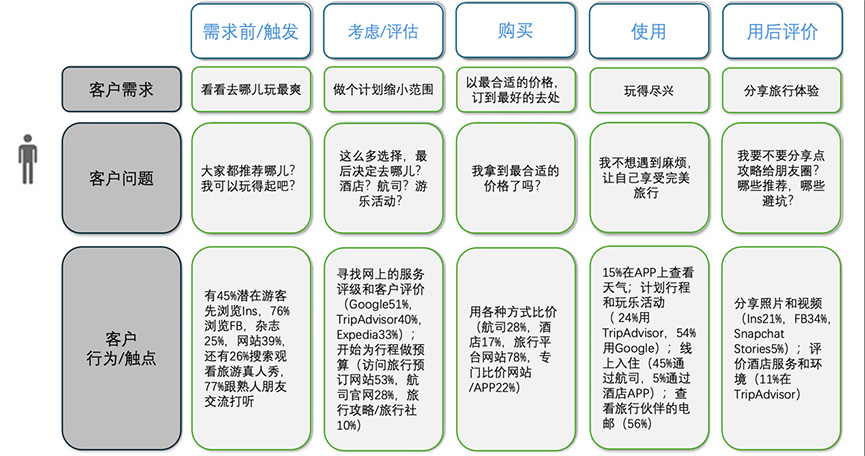

以某家旅游平台针对境外来华游客建立的客户旅程为例,围绕这些目标/需求、客户心理预期、客户行为/品牌触点,整个营销团队一起研判旅程关键阶段与可用资源,然后确定可执行、可衡量的周期性业务目标。(见下图:相关数据均为象征性展示)

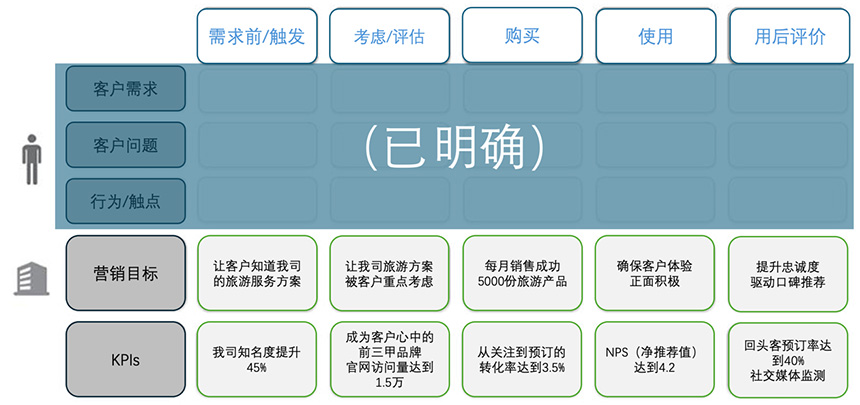

确定目标后,就能列出关键绩效指标(KPI),形成一张立下“军令状”的作战图,确保责任到人、激励到人。营销团队可以凭借这个框架,跟销售人员共绘一幅蓝图,基于客户行为和业务数据讨论如何协作(见下图)。

依据客户旅程,品牌投入就是为了在各阶段让客户积极参与,给予营销更丰富的洞察,构建难以取代的客户体验,进而让品牌有资格、有能力去获取“客户终身价值”(Customer Lifetime Value),并将其积累成为“品牌资产”(Brand Equity)。

企业公关:不谋全局者,不足谋一隅

看到这里,企业公关团队或许觉得有点纠结:公关和营销都是在积累品牌资产,按说大家努力方向是一致的,但总感觉营销与价值变现距离近,而公关距离远甚至难以估量工作价值。在传统观念中,营销负责打进攻,公关负责打防守。前者功劳就是多得分,后者功劳就是不失分。

实际上,企业在搭建品牌、市场、公关部门和划分权责的时候,不存在统一标准,而是根据行业竞争特性、组织成熟度、领导层偏好量身定制。不少公关自己也倾向于与品牌(广告创意)、市场(营销活动)之间划清界限,而后者也往往只在新闻发布或出现舆情风险时才寻求公关支持。

然而,整合营销(integrated marketing)模式越来越得到领军企业的采纳,这些企业将客户旅程中的关键任务开放给公关团队,要求其从公众视角沉下来,对客户沟通的体验、品质和意义做出贡献,与(狭义的)品牌部与市场部共担责任、共享成果。举几个例子:

第一,在认知阶段,推迟硬销售,强化品牌叙事。所谓“硬”,就是还没到合适的阶段,就迫不及待地展示产品的规格、价格和促销方案了。在客户旅程的需求前触发阶段,如何与那些原本不特别希望与你的品牌互动的客户进行互动,是一种过犹不及的艺术。

在客户首次接触品牌时,公关可以发挥讲故事的强项,通过精准叙事抢占认知高地。传统媒体关系与KOL合作的组合拳是关键。公关善于注入更多“共情元素”,他们智力输出足以为广告创意提供极大助推。

在具体行动上,可以先由公关团队与垂直领域KOL共创有生趣的内容,避免直接推广针对客户的销售材料或交易提示;在企业自媒体设置问答互动,直接回应目标客群的核心关切;在行业内定期发布白皮书或趋势报告,树立品牌的思想领导力与公信力。

作为公关,在“心怀天下”的同时,不妨深入核心客群多观察、多研究其独特性,多听营销与销售同事讲述在客户旅程中的所见所闻,这是品牌内容创作者洞悉业务本质、挥出神来之笔的必由之路。

尤其对于业务线和产品线都很复杂的大型企业集团来说,内容驱动、公关参与的整合营销模式,有助于让每个业务单元都有能力生成塑造客户认知的叙事,共创出细分的定制化客户旅程。在开展销售攻势之前,这些工作是磨刀不误砍柴工。

第二,在评估阶段,提供信用背书,推动客户决策。客户旅程中的评估,表现为搜索解决方案,涉及你的品牌所处的品类。在这个客户酝酿购买决策的关键拐点上,虽然在线广告的投入是必不可少的,但客户一定会对比竞品并受到口碑影响。此时,第三方独立测评、用户案例展示和动态舆情驾驭能力,就是公关价值融入客户旅程的地方,因为客户此时最需要安全感。

例如在奶粉安全风波中,有几家头部母婴品牌曾逆势突围,秘诀在于提前布局“透明工厂”直播项目:邀请育儿博主实地探访生产线,并同步发布第三方检测报告。这种“主动暴露”的公关策略增强了客户信任,在当月销量就有了直接体现。

如果进一步拆解这个阶段,就能看到公关工作其实提供了对舆情环境态势的感知与响应、针对潜在争议点/犹疑点建立公信力的故事核,以及与销售/客户部门共享公众和客户两个层面的反馈信息,形成了精准传播与营销效果的工作闭环。

第三,在购买和使用阶段,化解体验卡点。客户付出花费得到了产品和解决方案,及时性和有效性是否令他们由衷感到感激?反之,会不会由于某种体验不佳,而正在感到后悔?从使用后评价中,品牌方能否看出自己与客户之间的信任关系,大致处于什么层级?

许多品牌在获客、转化和销售成功之后,并没有再对这些问题进行深入研究,失去了在竞争中积累品牌资产、挖深品牌“护城河”的时机。其中隐藏价值点很多,从订单兑现为交付那一刻的体验尤其关键。

例如某旅游平台在暑期旺季遭遇系统崩溃故障,公关团队实时响应舆情,协助客服团队准备沟通话术,在微博、小红书等平台以看板的形式实时更新修复进展,并向受影响客户赠送补偿券、定制攻略等。公关的同步介入,不仅避免了舆情风暴,而且让“善解人意”的客服固化为客户体验的一部分。

第四,在忠诚阶段,以公关激活负责任的口碑传播。KOL驱动的口碑营销,是锁定了某个目标群体和相应流量的付费广告。然而口碑营销的基底是口碑传播,其本质是“赋予客户话语权”,而非单向灌输。

所以,要让公关团队发挥能力优势,在客户旅程中策划忠诚客户的口碑传播,以朴素事实与情绪价值为依托,以客户明确知情和自由自愿为原则,而千万不可将客户利益绑架在口碑营销中,更不可让客户感到胁迫而自毁品牌,甚至承担法律后果。

公关团队站位靠前,可以支持营销创意与忠诚度活动构思,在私域流量池注入情感价值,例如邀请忠实客户参与新品命名、为新设计投票,为专属产品定制个人故事等,还可以将客户故事嵌入公司年报或CEO公开信,强化忠诚客户的归属感。

第五,客户旅程数据,需要公关团队参与运营。客户旅程是一张活地图。对于一个品牌来说,不能奢求获得全面的“大数据”,再绘制出完美的旅程图,否则会拖慢对市场和客户的响应速度,丧失竞争敏捷性。

内部团队、过往研究、二手数据、一手调研,以及各大平台对某个客户群的在线行为跟踪,都是起步的数据来源。通过比较和匹配品牌私域自有客户数据和第三方提供商的数据,营销团队将与销售有关的重要触点汇总在一起,拼接成完整视图。营销团队一般从“小数据”开始,先搭建一个能用的旅程模型。随着数据分析能力的增长,包括CRM(客户关系管理)软件的深入部署实施,再对旅程内容进行迭代升级。

公关了解到这一点,就应与营销团队共享数据。一方面前置舆情监测分析工作,识别客户体验中的潜在风险点并以数据支撑制定应对预案;另一方面从客户互动信息流中挖掘鲜活的传播素材,将其反哺到CRM所需环节进行利用。此外,协调新闻媒体、行业分析师和KOL同步发声,本就是公关的看家本事,可以进一步放大品牌光环效应,活化客户旅程的各个阶段。

小结

说到底,品牌、公关、市场以平行线方式存在的时代已经过去了。整合营销以内容驱动、数字技术赋能,紧扣品牌对于客户的洞察,展开策划和执行。公关对于整合营销的价值,是将对外沟通和声誉管理融合到客户旅程中发挥出来的乘数效应。如果公关无法转型融入整合营销,除了处理媒体关系,对于广告创意、活动策划、销售话术、客服体验、口碑管理等等与接触客户相关的事务不感兴趣,恐怕职业发展前景也会比较黯淡。

企业管理者也必须意识到,在客户旅程中的品牌投入,有赖于跨部门、多能力协同,才能使回报最大化、长期化。要激励公关从“新闻办”或“发稿者”的舒适区走出来,升级知识技能,开辟职业发展的“第二战场”,担当起风险与危机的防火墙、客户洞察的主理人、整合营销的神经中枢。

(文章仅代表作者个人观点,与其供职机构立场无关)

参考资料

Leveraging Touchpoints in Today's Brand Environment (Kevin McTigue) Or igin of AIDA: Who Invented and Formulated the AIDA model? (Akinori Iwamoto)

原文刊登于《国际公关》杂志2025年8月刊总第219期

版权声明:

1、为尊重原创,本站文章(尤指标注《国际公关》杂志原创文章)如需转载,请注明来源和作者!

2、凡本站标注“来源:XXX(非中国公关网)”的作品,均为转载自其他媒体,转载的目的在于传递更多信息,并不代表本站认同其观点和对其真实性、完整性、及时性负责,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,获取授权,如产生任何问题与本站无关。

3、部分图片标注来源于网络,版权归原作者所有,如涉及侵权请告知,我们会第一时间删除。

4、如需向中国公关网投稿,请发送稿件至:info@cipra.org.cn

![]() 中国公关网

中国公关网

- 微信扫描二维码

- 订阅“微信”公众号

- 观看更多精彩内容

- 姐夫李:向法律部学习写危机公关道歉信

- 公共关系本科教育何去何从——从大理大学公共关系学本科专业停招说起

- 中国国际公共关系协会发布2017年中国公关传播行业财富40强排行榜、利润最强TOP10榜单

- 中国公共关系业2017年度调查报告

- 【第87期/人物】黄小川:期待有理想、有智慧的年轻人扎根到公关行业

- 【第89期/对话】万博宣伟:创名者带领中国企业智赢全球

- 疫情冲击下,大型企业该如何有效应对,做好品牌?

- 优衣库×KAWS联名限量款“爆火”的机理与建议 | 课堂

- 卓越理论的互联网之问 | 前沿

- 外卖平台的品牌形象提升之路 | 特别报道

- 网易云音乐:深入洞察用户的情感营销

- 驾驭风险 稳操胜券——滴滴公关案例分析

- 公关三十讲(四)| 从瑞幸咖啡挑战星巴克,看中国式公关的“对标PR”策略

- 不忍回顾!2017年度最差十大危机公关!

- 不可不知的“IP+产业” | 课堂

- 罗德公关2018年SABRE AWARDS获金奖案例介绍

- 危机公关,外企为什么总是慢三拍